はじめに:秋の終わりまで続いた鮎雑炊ブーム 🍂

皆さんこんにちは!岐阜県揖斐川町、根尾川の清流に囲まれた「上長瀬やな 和亭(なごみてい)」です。

ついに2025年度の営業も無事終了いたしました。今年も本当に多くのお客様が当店に足を運んでくださり、スタッフ一同、心から感謝申し上げます🙏

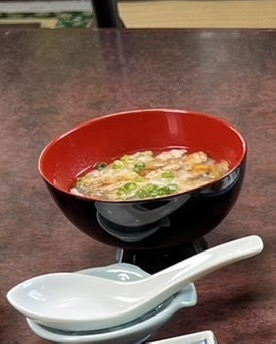

さて、今シーズン特に反響が大きかったのが「鮎雑炊」です。コース料理の締めとして、また単品でのご注文も多く、「鮎雑炊だけは毎回必ず頼む」という常連様も増えてまいりました。

そんな中、お客様から「どうして鮎雑炊は胃にやさしいの?」「食べた後、本当に体が楽になるんだけど、何か秘密があるの?」といったご質問をいただく機会が増えてきました。

確かに、他の料理と比べても鮎雑炊には不思議な「やさしさ」があります。お酒を飲んだ後でも重くならない、翌朝の胃もたれがない、体がぽかぽか温まる…。こうした効果には、実はちゃんとした理由があるんです。

この記事では、鮎雑炊がなぜ「胃にやさしい」のか、その秘密を専門的な視点から徹底解説いたします。お客様の実際の体験談や、当店ならではのこだわりポイントも交えてお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください😊

鮎雑炊って何?知らない方にもわかる「雑炊」の基礎知識 🐟

まずは「鮎雑炊とは何か」から丁寧にご説明させていただきます。

雑炊とは、炊いたご飯にだし汁を加えてさらに煮込む、日本の伝統的な料理です。「おじや」と呼ばれることもありますが、基本的には同じものを指します。ご飯をだしで煮ることで米粒が柔らかくなり、消化に良い状態になるのが最大の特徴です。

当店の「鮎雑炊」は、この雑炊に根尾川でとれた新鮮な鮎を使用しています。塩焼きにした鮎、甘露煮の鮎、あるいは鮎の頭や骨から丁寧にとっただしを使い、鮎ならではの風味を最大限に活かした贅沢な一品です。

鮎雑炊の特徴をまとめると:

- 消化が良く、胃への負担が少ない

- 鮎は「香魚(こうぎょ)」と呼ばれ、スイカやキュウリのような爽やかな香りがある

- 根尾川の清流で育った鮎だけが持つ、独特の上品な旨み

- 骨まで柔らかく煮込んであるので、栄養を余すことなく摂取できる

今年10月のことです。東京からお越しいただいたお客様が、初めて当店の鮎雑炊を召し上がりました。「実は鮎って少し苦手で…」と最初は遠慮がちでしたが、一口食べた瞬間に表情が変わったんです。

「全然クセがない!むしろ優しい味で、これなら何杯でも食べられます」と大変喜んでくださり、「食べた後、胃が軽くなった感じがします。消化も良さそうですね」とおっしゃっていました。

この感想がスタッフ間で話題になり、改めて鮎雑炊の良さを実感した出来事でした。実際、鮎が苦手だったお客様が鮎雑炊をきっかけに鮎好きになってくださるケースも少なくありません。

根尾川の清流で育った鮎は、川床の石に付いた苔を食べて育ちます。そのため独特の爽やかな香りがあり、臭みは一切ありません。当店ではこの鮎の良さを最大限に引き出す調理法を長年研究してきました。

専門的解説:鮎雑炊が「胃にやさしい」三つの理由 🧪

それでは、なぜ鮎雑炊は食後の体調を整えるのでしょうか?ここからは専門的な観点から、三つのポイントに分けて詳しく解説いたします。

【理由1】消化吸収に優れた料理法 🍚

雑炊という調理法そのものが、実は消化にとても優れています。

通常、炊いたご飯をそのまま食べる場合、米粒の状態を胃液で分解していく必要があります。しかし雑炊の場合は、炊いたご飯をさらにだし汁で煮込むことで、米粒が柔らかくふやけた状態になります。

これによって何が起こるかというと、お米のデンプンが加水分解され、既に半分消化されたような状態になるのです。胃や腸にかかる負担が大幅に軽減され、効率的にエネルギーを吸収できます。

体調を崩したとき、お医者様から「おかゆを食べてください」と言われた経験はありませんか?それと同じ理屈です。雑炊もおかゆも、消化器官が弱っているときでも負担なくエネルギー補給ができる、日本人の知恵が詰まった料理なんです。

特に夜遅い時間の食事や、お酒を飲んだ後の食事では、胃腸への負担が気になりますよね。そんなときこそ、雑炊形式の料理が理想的です。

当店では、ご飯を一度水で洗ってぬめりを取り、その後じっくりとだしで煮込みます。こうすることで、さらさらとしていながらも旨みが凝縮された、理想的な雑炊に仕上がります。

【理由2】鮎のたんぱく質と微量栄養素 🐟

鮎は栄養価の高い川魚として知られています。特に良質なたんぱく質が豊富で、ビタミンB群、カルシウム、リン、カリウムなどのミネラルも含まれています。

たんぱく質は体を作る基本的な栄養素ですが、鮎のたんぱく質は特に消化吸収率が高いという特徴があります。これは魚のたんぱく質が哺乳類のものと比べて筋繊維が短く、柔らかいためです。

さらに当店では、鮎を骨まで柔らかく煮込んでいます。これによって何が起こるかというと、骨に含まれるカルシウムやコラーゲン、ゼラチン質がだし汁に溶け出し、より吸収しやすい形になるのです。

特にコラーゲンとゼラチン質は、胃の粘膜を保護する作用があることが知られています。お酒を飲んだ後や、胃が荒れやすい方にとって、これは非常にありがたい効果です。

根尾川で育った鮎は、清流の恵みをたっぷり受けています。当店では毎朝、熟練の職人が目利きした鮮度抜群の鮎だけを厳選して使用しています。特に「落ち鮎」と呼ばれる、産卵前の脂が乗った鮎を使うことで、さらに旨みとコクが増します。

落ち鮎について少し説明しますと、これは秋に川を下ってくる成熟した鮎のことです。産卵のために体に栄養を蓄えている状態なので、脂が乗って非常に美味しくなります。この落ち鮎の骨や頭からとっただしは、通常の鮎とは比較にならないほど深い味わいになるんです。

【理由3】出汁の持つ整腸効果 🍲

雑炊のベースとなるだし汁も、胃にやさしい重要な要素です。

一般的な雑炊では昆布や鰹節でだしをとりますが、当店の鮎雑炊では、これに加えて鮎の頭や骨から丁寧にだしをとっています。

鮎独特の爽やかな香り成分は「イソノエル」と呼ばれるもので、これが食欲を増進させる効果があります。また、鮎に含まれるアスタキサンチンという成分には抗酸化作用があり、胃の粘膜をやさしく守る働きがあることが研究で示されています。

昆布だしに含まれるグルタミン酸は、腸内環境を整える効果があることで知られています。さらに鰹節のイノシン酸と鮎の旨み成分が合わさることで、相乗効果が生まれ、より深い味わいとともに健康効果も高まります。

ここで、常連のお客様のエピソードをご紹介します。50代の男性のお客様なのですが、「飲み会の後は必ず胃がもたれて翌日がつらい」とおっしゃっていました。

ところがある日、飲み会の後に当店の鮎雑炊を召し上がったところ、「不思議と胃が重くならない」「翌朝もすっきり目覚められた」と驚かれていました。それ以来、宴会の後には必ず当店で鮎雑炊を召し上がってからお帰りになります。

実は、胃腸科を専門とする医師の方も当店の常連様でいらっしゃいます。その先生が「外食での胃の負担が気になる患者さんには、こういった消化の良い和食をおすすめしています。鮎雑炊は理想的な食事ですね」と太鼓判を押してくださいました。

医療の専門家からもお墨付きをいただけたことは、私たちスタッフにとって大きな励みになっています。

「胃にやさしい」って具体的にどういうこと?初心者の方にも解説 🔬

ここまで「胃にやさしい」という言葉を何度も使ってきましたが、具体的にはどういう意味なのでしょうか?もう少し詳しく解説させていただきます。

消化の仕組みから考える

私たちが食べ物を食べると、まず口の中で咀嚼(そしゃく)され、その後、胃で消化液と混ざり合いながら分解されます。胃での消化には時間がかかり、その間、胃は活発に動いてエネルギーを消費します。

雑炊の場合、既に柔らかく煮込まれているため、咀嚼の回数が少なくて済みます。また、米粒が水分を含んでふやけているため、胃液による分解作業もスムーズに進みます。つまり、胃にかかる負担が少ないのです。

季節による体調変化と雑炊

特に秋から冬にかけては、気温の変化や空気の乾燥により、体調を崩しやすい季節です。胃酸過多になったり、疲れが出やすくなったりします。

そんなときに消化の良いものを食べると、体が楽になります。無理なく栄養を摂取でき、体温も上がるため、体全体が元気を取り戻すのです。

鮎のゼラチン質が胃を守る

鮎の骨や皮を煮込むと、コラーゲンが溶け出してゼラチン質になります。このゼラチン質は、胃の内壁をコーティングするように保護する作用があります。

胃酸によるダメージを軽減し、胃の粘膜を健康に保つ手助けをしてくれるのです。これは特にお酒を飲む方や、ストレスで胃が荒れやすい方にとってありがたい効果です。

実際のエピソードをもう一つご紹介します。70代のご夫婦が常連様でいらっしゃるのですが、ご主人様が「最近、白飯が重く感じて量が食べられなくなった」とおっしゃっていました。

ところが鮎雑炊なら「不思議とするすると食べられる」「食後の満足感もあるのに、胃が重くならない」と大変喜んでくださっています。奥様も「主人が完食する姿を久しぶりに見ました」と嬉しそうにお話しくださいました。

高齢の方から小さなお子様まで、幅広い年齢層のお客様が鮎雑炊を楽しんでくださっています。これも「胃にやさしい」という特徴があるからこそだと思います。

「鮎の出汁」こだわりの秘密とお店ならではの調理法 🎣

ここからは、当店ならではのこだわりについてお話しさせていただきます。

鮎を余すことなく使う哲学

当店では、鮎の頭、骨、皮、身まで、余すところなく使用しています。「もったいない」という日本の精神に加えて、それぞれの部位に異なる旨みや栄養があるからです。

頭や骨からは濃厚なだしがとれます。皮にはコラーゲンがたっぷり含まれています。そして身の部分は、言うまでもなく鮎の香りと旨みが凝縮されています。

これらを特製の昆布と合わせることで、他では味わえない深みのあるだしが完成します。

毎朝の目利きが味を決める

鮎は鮮度が命です。当店では毎朝、熟練の職人が根尾川から届く鮎を一匹一匹確認します。

目の透明感、体表の光沢、触ったときの弾力…。こうした細かいポイントをチェックし、その日最高の鮎だけを選び抜きます。

「今日の鮎は特に香りが良い」「今日の落ち鮎は脂の乗りが最高だ」といった会話が、毎朝厨房で交わされています。

季節ごとに最適な鮎を選定

春から初夏にかけては「稚鮎」を使います。これは若い鮎で、身が柔らかく、あっさりとした味わいが特徴です。さっぱりとした雑炊を作るのに最適です。

秋になると「落ち鮎」を使います。産卵前で脂が乗っており、だしに深いコクが生まれます。寒くなってくる季節に、体を温める濃厚な雑炊を提供できます。

このように、季節ごとに最適な鮎を選ぶことで、一年を通じて最高の鮎雑炊をご提供しています。

遠赤外線の炭火焼きで旨みアップ

鮎雑炊に使う鮎の一部は、炭火で焼いてから使用します。遠赤外線の効果で、鮎の内部までじっくりと火が通り、香ばしさと旨みが格段にアップします。

炭火で焼くと、表面はパリッと、中はふっくらと仕上がります。この焼き鮎をほぐして雑炊に加えることで、香ばしさと食感のアクセントが生まれるのです。

丁寧な下処理で臭みゼロ

川魚特有の臭みを心配される方もいらっしゃいますが、当店の鮎は臭みがまったくありません。その秘密は、徹底した下処理にあります。

鮎のうろこを丁寧に取り除き、内臓を処理し、血合いも綺麗に洗い流します。この手間を惜しまないことで、鮎本来の爽やかな香りだけを残すことができるのです。

今年の夏、団体でご予約いただいたお客様がいらっしゃいました。30名様ほどの大人数でしたが、全員が「鮎の香りが本当に爽やか!」「最後の雑炊まで全員完食でした」と大満足してくださいました。

幹事様からは「川魚が苦手という人もいたのですが、全員が『美味しい』と言っていました。本当にありがとうございました」と嬉しいお言葉をいただきました。

こうしたお客様の声が、私たちスタッフの何よりの励みになっています。

鮎雑炊と季節の変化:秋〜冬の嬉しい効果 🍂

鮎雑炊は夏も人気ですが、特に秋から冬にかけてのシーズン終盤になると、体を温める効果が一層重宝されます。

秋鮎・落ち鮎の魅力

秋になると鮎は産卵のために川を下ってきます。この時期の鮎は「落ち鮎」と呼ばれ、脂が最も乗っている状態です。

脂が乗るといっても、魚の脂は健康的な不飽和脂肪酸が豊富です。この脂がだしに溶け出すことで、コクと旨みが格段に増します。寒い季節に飲むと、体の芯から温まる感じがするのは、この脂の効果も大きいのです。

体温上昇と冷え性対策

温かい雑炊を食べると、当然ですが体温が上がります。しかし鮎雑炊の場合、ただ温まるだけではありません。

良質なたんぱく質や脂質がエネルギーに変わることで、体の内側から熱が生まれます。これは「食事誘発性熱産生」と呼ばれる現象で、代謝が活発になることを意味します。

冷え性でお悩みの女性のお客様から、「鮎雑炊を食べた後、手足の先まで温かくなって驚きました」という声をよくいただきます。

川魚コースの締めとして

当店では、鮎の塩焼き、鮎の甘露煮、鮎の天ぷらなど、様々な鮎料理をコースでご提供しています。そのコースの最後を飾るのが、鮎雑炊です。

しっかりとした味わいの料理を楽しんだ後、最後に優しい雑炊で締めくくることで、満足感と同時に安心感に包まれます。「食べ過ぎたかな」と思っても、雑炊で胃が落ち着くので、後悔することがないのです。

10月の終わり、冷え込んだ日のことです。ご家族4人でお越しいただいたお客様が、根尾川の岸辺を眺めながら「この季節の鮎雑炊が一番おいしいですね」とおっしゃいました。

お子様たちも「雑炊おかわりしたい!」と大喜びで、砥部焼の器で美味しそうに召し上がる姿が印象的でした。ご家族みんなで囲む食卓に、当店の鮎雑炊が花を添えることができて、スタッフとしても本当に嬉しい瞬間でした。

お客様の声:実際に感じた「鮎雑炊」の効果 📝

ここでは、実際にお客様からいただいた生の声をご紹介させていただきます。

「優しい味わいに癒されました」

「鮎の旨みがご飯一粒一粒に染み込んでいて、優しい味わいに本当に癒されました。疲れていた体に染み渡る感じがしました」(40代女性)

「胃が楽になる感じがした」

「他のお店の雑炊も食べたことがありますが、ここの鮎雑炊は格別に食べやすくて、胃が楽になる感じがしました。食後の満足感も高いです」(50代男性)

「骨まで柔らかくて驚き」

「正直、川魚の骨は気になるかなと思っていましたが、全く心配無用でした。骨まで柔らかく、むしろその食感が良いアクセントになっていました。食事の締めにぴったりです」(30代男性)

「今年一番美味しかった料理」

「今年食べた料理の中で一番美味しかったです!来年も絶対注文します。友達にも勧めたいと思います」(20代女性)

スタッフも実感しています

実は私たちスタッフも、まかないで鮎雑炊をいただくことがあります。そしてスタッフ全員が、その効果を実感しています。

「お酒を飲んだ翌日でも、鮎雑炊なら胃がもたれません」

「こってりしたコース料理を味見した後でも、最後に鮎雑炊を食べると胃がすっきりします」

「夜遅くまで働いた日でも、鮎雑炊を食べると疲れが和らぎます」

こうしたスタッフの実感があるからこそ、自信を持ってお客様にもおすすめできるのです。

専門用語解説:鮎、落ち鮎、稚鮎、香魚…知って食べるとさらに美味しい! 💡

鮎雑炊をより深く楽しんでいただくために、関連する専門用語を解説いたします。

鮎(あゆ)

日本の清流に生息する川魚です。スイカやキュウリのような爽やかな香りが特徴で、「香魚」とも呼ばれます。根尾川のような清流で育った鮎は、特に香りが良いことで知られています。

落ち鮎(おちあゆ)

産卵のために川を下ってくる、成熟した鮎のことです。秋に獲れる鮎で、脂が最も乗っている時期です。身にコクと深みがあり、だしをとると非常に濃厚な味わいになります。

稚鮎(ちあゆ)

春から初夏に川を上る若い鮎のことです。体長は10センチ前後と小さく、身が柔らかいのが特徴です。あっさりとした味わいで、初夏の鮎雑炊には最適です。

香魚(こうぎょ)

鮎の別名です。独自の爽快な香りから、このように呼ばれています。この香りは、鮎が川底の石に付いた苔を食べることで生まれます。

雑炊(ぞうすい)

炊いたご飯にだし汁を加えて煮込む日本の伝統料理です。消化に良く、胃腸が弱っているときの食事として古くから親しまれています。

遠赤外線(えんせきがいせん)

炭火から発せられる熱線の一種です。食材の内部まで均一に火が通り、旨みを閉じ込めながら焼き上げることができます。栄養も損なわれにくいという利点があります。

イソノエル

鮎の香り成分の主成分です。青葉アルコールとも呼ばれ、キュウリやスイカに似た爽やかな香りの正体です。この香りが食欲を増進させます。

アスタキサンチン

鮎に含まれる赤色の色素成分です。強い抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐ効果があるとされています。

こうした用語を知っていると、鮎雑炊を食べるときの楽しみが一層深まります。ぜひお友達との会話のネタにもしてみてください。

「鮎雑炊」のアレンジレシピ:家庭でも真似できるポイント 🍳

「お店の味を家でも作ってみたい」というお声をいただくこともあります。そこで、ご家庭でも作れる鮎雑炊のアレンジレシピをご紹介いたします。

基本の作り方

- 鮎の準備

生の鮎が手に入らない場合は、塩焼きや甘露煮を使っても美味しく作れます。スーパーで売っている鮎の塩焼きでも十分です。 - ご飯の準備

炊いたご飯を一度水で洗い、ぬめりを取ります。こうすることで、さらさらとした仕上がりになります。 - だしの準備

昆布と鰹節でだしをとります。もし鮎の頭や骨が手に入れば、一緒に煮込むと風味がアップします。 - 煮込み

だし汁にご飯を加え、弱火で煮込みます。鮎の身をほぐして加え、塩で味を整えます。 - 仕上げ

最後に生姜の千切りや柚子の皮を添えると、爽やかな香りが加わります。

当店スタッフからのワンポイントアドバイス

「落ち鮎は脂が強いため、だしに溶けやすくコクが出ます。ただし煮込み過ぎると香りが飛んでしまうので、火加減と時間に注意してください」

「雑炊は温度管理も大切です。グツグツと強火で煮るのではなく、ふつふつと優しく煮立つくらいがベストです」

「鮎の香りを最大限に活かすため、味付けはシンプルに塩だけがおすすめです。醤油を使うと鮎の香りが隠れてしまいます」

**アレンジのバリエーション**

- 卵とじ風:最後に溶き卵を回し入れると、まろやかな味わいになります

- 三つ葉を添えて:仕上げに三つ葉を散らすと、彩りと香りが加わります

- 柚子胡椒で:少し刺激が欲しい方は、柚子胡椒を添えるのもおすすめです

- きのこ入り:しめじや椎茸を加えると、旨みが重層的になります

ご家庭で作る場合、当店の味を完全に再現するのは難しいかもしれません。しかし、鮎の香りと雑炊の優しさを楽しむことは十分可能です。

ある常連のお客様が「家でも作ってみたんですが、やっぱりお店の味には敵いませんね」と笑いながらおっしゃっていました。「でも、家族が喜んで食べてくれました。次はまたお店で本物を食べに来ます」と。

そうなんです。ご家庭で作る楽しみと、お店で食べる特別感、両方あっていいと私たちは思います。むしろ、鮎雑炊を通じてご家族の団らんが生まれたり、食への興味が深まったりすることが何より嬉しいことです。

まとめ:鮎雑炊がもたらす「健康」と「癒し」、そしてお店のこだわり 🍀

2025年度も本当に多くのお客様にご支持いただいた「鮎雑炊」。ここまでお読みいただき、なぜ鮎雑炊が「胃にやさしい」のか、その理由をご理解いただけたかと思います。

改めて、鮎雑炊の魅力をまとめますと:

健康面での魅力

- 消化吸収に優れた調理法で、胃腸への負担が少ない

- 鮎の良質なたんぱく質とミネラルが効率よく摂取できる

- コラーゲンやゼラチン質が胃の粘膜を保護する

- 抗酸化成分が体の健康をサポートする

味わいの魅力

- 根尾川の清流で育った鮎ならではの爽やかな香り

- 落ち鮎の深いコクと旨み

- だしに溶け出した栄養と風味

- 優しく体に染み渡る味わい

当店のこだわり

- 毎朝の目利きによる厳選された鮎

- 頭から骨まで余すことなく使う調理法

- 遠赤外線の炭火焼きで引き出す香ばしさ

- 季節ごとに最適な鮎を選定する姿勢

- 徹底した下処理による臭みゼロの仕上がり

お客様からいただく「体調が良くなった」「胃が楽になった」「翌朝すっきり目覚められた」という声は、私たちスタッフにとって何よりの励みです。

料理は単に空腹を満たすだけのものではありません。体を整え、心を癒し、大切な人との時間を彩るものだと、私たちは信じています。

鮎雑炊はまさに、そんな料理の理想形の一つだと思います。美味しくて、体にやさしく、心が温まる。そして根尾川の自然の恵みを存分に味わえる。

来シーズンに向けて

2026年度の営業は7月1日にオープン予定です。来シーズンも、さらに進化した鮎雑炊で皆様をお迎えしたいと考えています。

スタッフ一同、既に新しいアイデアを出し合っています。「もっと鮎の香りを引き立てる方法はないか」「だしの取り方をさらに工夫できないか」「季節感をより表現できないか」…。

お客様の健康と笑顔のために、私たちは日々研究を重ねています。それが「上長瀬やな 和亭」のこだわりであり、誇りです。

最後に

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。この記事を通じて、鮎雑炊の魅力を少しでも感じていただけたなら、これ以上の喜びはありません。

根尾川の清流、豊かな自然、そして鮎の恵み。これらすべてが詰まった鮎雑炊を、ぜひ来シーズンも召し上がってください。

「やっぱり和亭の鮎雑炊が一番」

「ここに来ると心も体も癒される」

「また来年も必ず来ます」

そんな言葉をいただけるよう、スタッフ全員で精一杯おもてなしさせていただきます。

根尾川の美しい景色を眺めながら、ご家族やご友人と囲む食卓。その真ん中に、当店の鮎雑炊がある…。そんな幸せな時間のお手伝いができることを、心から楽しみにしています。

皆様のお越しを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

どうぞ来シーズンも「上長瀬やな 和亭」をよろしくお願いいたします✨

📅2026年度営業:7月1日開始予定

🍃**上長瀬やな 和亭(なごみてい)**🍃

岐阜・根尾川の自然に囲まれた「やな」で、旬の鮎を炭火で。

魚屋一筋30年の目利きが選ぶ、極上の鮎料理をぜひご堪能ください。

📍岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬720

📞 ご予約・お問い合わせ:0585-55-2630

🕒 営業時間: 11:00~ 17:00 ラストオーダー16:30

🚗 大型駐車場完備 / PayPay対応

📲 公式LINE・Instagramで最新情報&お得なクーポン配信中!

👉 LINE:https://line.me/R/ti/p/@792nmhws

👉 Instagram:https://www.instagram.com/nagomitei.yana